高2 修学旅行 高2 修学旅行

高2は、10/1(水)~10/4(土)の3泊4日で、奈良・京都へ修学旅行に行きました。

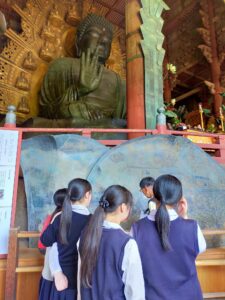

1日目は、東大寺を拝観しました。生徒たちは野生の鹿に驚きながらも、班ごとのフィールドワークで、ガイドさんの説明を熱心に聴いていました。特に大仏の迫力には皆が圧倒されていました。

2日目は、法隆寺と薬師寺を拝観しました。法隆寺では、ガイドさんから建造物の歴史等を学びました。大宝蔵院の名宝には生徒たちが目を輝かせていました。薬師寺では、法話が大変盛り上がり、感動して泣いている生徒もいました。ホテルでは、株式会社らくたびの若村亮氏からご講演をいただき、3日目の京都市内班別自主研修に向けて大きなヒントをいただきました。

3日目は、班ごとに京都市内を巡りました。事前に綿密に計画したプランに沿って、全ての班が楽しみながらもほぼ時間通りにホテルに帰着できました。どの班も大きなトラブルなく時間を守って帰着できたことは素晴らしかったです。夕食ではジュースで乾杯をしてコース料理を楽しみました。

4日目は、宇治平等院を拝観しました。あいにくの天候でしたが、最終日の名残を惜しむように、鳳凰堂や鳳翔館等をじっくりと鑑賞していました。京都最後の昼食会場では、3日目の班別自主研修のプランが優秀だった3つの班が表彰されました。おめでとうございます!

思い返せばあっという間の4日間でしたが、毎日が学びあり、笑いありの大変充実した修学旅行になりました。この4日間の全ての経験は、今後の学院生活に必ず活かされると確信しています。

奈良公園の鹿、東大寺大仏殿(1日目)

法隆寺、薬師寺、若村氏の講演会(2日目)

清水寺の参道「清水坂」、ジュースで乾杯(3日目)

宇治平等院、ハトヤ瑞鳳閣で昼食(4日目)