中2総合 加藤先生講演会 中2総合 加藤先生講演会

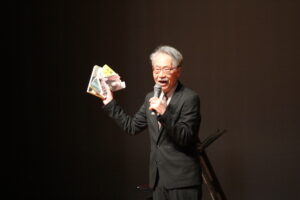

お茶の水女子大学副学長 の加藤美砂子先生より、中等科2年生に向けて「イノベーションとは何だろう?」というテーマでご講演いただきました。光塩の卒業生である加藤先生は、現在、理学部生物学科教授と、理系女性育成啓発研究所の所長も兼任なさっています。

生徒たちはインベンション(発明)とイノベーション(革新)を比較しながら、幅広い分野の実践例を通して、イノベーションを生み出す秘訣を伺いました。

お茶の水女子大学副学長 の加藤美砂子先生より、中等科2年生に向けて「イノベーションとは何だろう?」というテーマでご講演いただきました。光塩の卒業生である加藤先生は、現在、理学部生物学科教授と、理系女性育成啓発研究所の所長も兼任なさっています。

生徒たちはインベンション(発明)とイノベーション(革新)を比較しながら、幅広い分野の実践例を通して、イノベーションを生み出す秘訣を伺いました。

「建築」=”architecture”とはそもそも何でしょう?buildingではありません…光塩生のための「建築ガイダンス」はこんなお話から始まりました。この企画は、すいどーばた美術学院建築科の矢野裕之先生をお迎えし、建築学科を目指す生徒のため開かれたものです。5月13日、20人余りの希望者はラーニングコモンズに集まり、先生のお話に耳を傾けました。

最初の質問の答えは「一つの思想によって統合された空間(的)世界のこと」。例えば、東京カテドラルは、カトリックの大聖堂ではありますが、建築家丹下健三によって、日本人に馴染みのある空間のありようを探るようにして設計されたものなのだそうです。頭上を見上げれば十字架のトップライトから光が降りそそぎ、大聖堂の基本形に即して造られたことが分かります。しかしその空間の全体像は山を思わせるシルエットになっていて、一般の大聖堂とは大きく異なっています。古来、日本には、例えば浅間信仰に代表されるように、大きな山に向かって手を合わせるという祈りの姿がありました。そうした印象を与えようと、まるで富士山のような曲線のシルエットをもった祈りの空間となっているのです。

それでは、大学の建築学科は何を学ぶところでしょう。矢野先生は、建築学科のうち計画系・構造系・環境系それぞれの研究分野について、数十年先の未来を探り、時には地球規模の視点を持つものであることを、タワーマンションによる大規模開発が招く地域の変化や「宇宙船地球号」の概念を提唱した建築家・バックミンスター=フラーを例に分かりやすく話してくださいました。

工学系と芸術系の建築学科の違いの背景にある、科学知と生活知という異なった学問体系や、建築計画で必要となる“思想”、さらに大学の入試の実技試験に込められた狙いの説明に続いて、「ここにあるような本を読むのが大切なんですよ」とラーニング・コモンズの棚を指さされた先生の言葉に、はっとした生徒もいたようです。

矢野先生ご自身のお仕事や豊かなご経験を交えたお話に、生徒からは質問が止まらず、会の終了後も先生を囲んでメモを取りながらお話を伺っている姿が見られました。建築を目指す生徒にとって、貴重なガイダンスとなりました。

参加した生徒からは「今からできる、デザインする力や建築に関する知識を増やす方法はありますか?」「設計する上で、矢野先生が大切にされていることは何ですか?」と質問が相次ぎました。

矢野裕之先生。ローマのパンテオンから現代日本まで、さまざまな地域や時代の建築を例に、建築学の魅力を話してくださいました。

4月、ゼノさんと北原怜子さんが紡いでくれた光塩とポーランドとの間の絆が深められる、大切な機会がありました。(ゼノ修道士と北原怜子さんについては、2024年度の学校長あいさつをご覧ください)

4月24日は「ゼノさんの日」。戦後の混乱期に、孤児のため働いたポーランド人のゼノ修道士を記念するこの日、光塩では朗読劇とポーランド大使館による講演が行われました。

朗読劇に先立ち、アリの街実行委員会の石飛仁氏から、氏が晩年のゼノ修道士のため、かつての戦災孤児を探し再会を実現させたエピソードが語られました。

この日の朗読劇『風の使者 ゼノ』は石飛仁氏の同名の書が原作となっています。劇では、“アリの街”でゼノ修道士とともに働いた北原怜子さんが、貧しい人に寄り添うすべを模索し苦しんだこと、若き日のゼノ修道士の悩み、また、それぞれの救いが描かれました。劇中、光塩の聖歌隊も登場、美しい歌で劇を彩りました。

続く講演はパヴェウ・ミレフスキ大使がポーランド語の「こんにちは」(ジェン・ドブリ)を全校生に明るく教えてくださるやり取りから始まりました。大使は、ポーランドと日本との交流と人道主義に基づく協力の歴史や、大変な親日国であることを話されたあと、「ぜひ、万博のポーランド館を見学してください」と素敵なパビリオンを紹介されました。

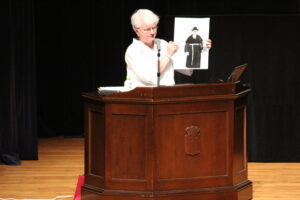

大使に続く講演では、ポーランド人ジャーナリストのドロタ・ハワサ氏が、コルベ神父・ゼノ修道士の生涯と、現代に残るゼノ修道士の足跡について、流ちょうな日本語で話されました。ゼノ修道士の故郷はポーランドのクルピエ地方ですが、ここには現在、ゼノ修道士に由来する名前の学校が3校あるほか、銅像や資料館があり、ゼノ修道士の生涯と愛を人々に伝えているそうです。

貴重な講演のあと、生徒の代表は今日の機会を感謝して、次のように挨拶の言葉を締めくくりました。「ゼノ修道士たちの、混迷の時代にあっても誰かのために尽くす姿は、どんな時代にも変わらないやさしさと強さの形を示してくださったように思います。不安定な時代を生きる今だからこそ、互いを知り、信頼しあい、あたたかな関係を築く力を培っていきたいと思います。」

昨年の朗読劇・ポーランド大使館講演の記事はこちら

ゼノ修道士のエピソードを語る 石飛仁氏

師・コルベ神父に導びかれる若き日のゼノ修道士(朗読劇)

左から北原怜子さん、コルベ神父とゼノ修道士、光塩の聖歌隊(朗読劇)

メルセダリアンホールに到着したパヴェウ・ミレフスキ大使

「ポーランドと日本の国交は100年以上の歴史があります」と大使。

ゼノ修道士の写真を手に説明するドロタ・ハワサ氏

5月、初の試みとして、杉並区との協働による職員研修会が行われました。

現在、杉並区はゼロカーボンシティを目指し、気候区民会議をはじめとする施策を実施しています。この方針が光塩TSUNAGARUプロジェクトの目指すエコロジーの姿勢と重なることから、今回の研修会が実現しました。内容は三部構成で、杉並区環境課の講演に加え、阿波踊り、ゴミ拾いフィールドワークが行われました。

第一部の講演では、はじめに住宅都市・杉並区の特徴や、地域ごとの文化・特色などが語られました。環境課の温暖化対策担当課長・重田拓郎様は温暖化ガスの約半分が家庭から排出されるという区の現状を踏まえ、まずは温暖化の問題を認識することや個人の意識の変革を広める必要性を述べた上で、区の取り組みを紹介しました。太陽光発電システムへの助成制度の説明のほか、ユニークな「杉並消灯日」など33項目の意見提案を昨年提出した区の気候区民会議のような、区民参加の気候変動対策を今後はユース(中高生)世代にも実施するという展望が語られました。

「温暖化問題は、原因に責任の無い将来世代がより影響を受けてしまいます」と説明する重田拓郎課長。中高生によるワークショップは今夏の予定で、6月に参加者が募集されます。

研修会第二部は体育館へ移動。NPO法人東京高円寺阿波おどり振興協会の専務理事・事務局長の冨澤武幸様から阿波踊りの歴史や運営についてのご説明を伺いました。昭和32年、”何かにぎやかな催しを”と手探りで始めた阿波踊り。今や100万人近い来場者がありますが、成功の背景には多くの運営スタッフやボランティアの存在があります。たくさんの中高生も阿波踊り中のゴミ回収や、踊り手への給水ボランティアを行い、イベントを支えていることが紹介されました。講演に続き、東京天水連の方々が見事な演奏と実演を披露し、華やかな鳴り物に載せて職員たちも阿波踊りを体験しました。

高円寺の東京天水連の皆様による実演。かっこいい!

指導を受けて教員も踊りながら体育館を一周

午後の部は、NPO法人グリーンバードによる講演とゴミ拾いフィールドワーク。同団体の高円寺チームリーダー、谷村一成様は”ボランティア”の言葉にネガティブなイメージしかなかったご自身の中高生時代から、「おしゃれ・楽しい・かっこいい」ゴミ拾いを行うグリーンバードに出会い、活動に参加、学生時代から「幕末×ゴミ拾い」などいくつも斬新な企画を立て実現したという経緯を話されました。現在、各地のグリーンバードには多くの中高生スタッフがおり、小学生との環境学習や企業とのコラボ実現など、ゴミ拾いを起点とする企画や活動を行っているそうです。講演後、職員は5チームに分かれ、グリーンバードのガイドのもと、学校周辺のそれぞれのコースの清掃活動に赴きました。ゴミ拾いについ熱中してしまい、時間が超過したチームもあったようです。

グリーンバードのビブスとおしゃれな軍手、 鮮やかなトング。杉並区環境課の方も回られました。

この袋はゴミ袋。これもグリーンバードのオリジナルです。結構ゴミがありました!

研修会を通じて、地元・高円寺のさまざまな側面に触れ、中高生による地域ボランティア活動のありかたを知ることができました。研修会は、光塩TSUNAGARUプロジェクトが地域に開き、協働しながら展開してゆく貴重な一歩となりました。

光塩TSUNAGARUプロジェクト(2025~2027)についてはこちら

中1は、徒歩避難訓練と友達作りを目標にした遠足を行いました。

光塩の広域避難場所に指定されている和田堀公園への遠足です。和田堀公園は、光塩から歩いて3キロほどにあり、善福寺川沿いにある自然豊かな公園です。公園内には、かまどやマンホール型のトイレなど災害時を想定した設備があり、生徒たちは班に分かれて園内をまわって探してワークシートに書き込んでいました。また、ブランコやうんていなどの遊具も大人気で、広い園内を端から端まで思いっきり駆け回っていました。

帰路はさすがに疲れた様子を見せていましたが、園内でのワークショップを通してクラスを超えて多くの同級生と知り合い、園内の美しい自然と触れ合い、満足している表情が窺えました。

校内で避難経路を確認してから出発します

公園内で設備の確認

園内で昼食

自由時間を楽しむ

4月30日、中2はマザー牧場へ出かけました。

午前中はデイキャンプ場で班ごとに焼きそばを作りました。煙に燻されながらも、各班手際よく調理していました。

午後は園内を自由に散策し、牧場でソフトクリームをいただきました。

クラス替え後はじめての遠足で、新しい友達との交流を深めていました。

4月23日、ルルド・ヒル・カレッジのGleeson校長先生と留学担当のCooney先生が来校されました。この学校は、ブリスベン(オーストラリア)にあり、毎夏、短期研修とターム留学で多くの光塩生が訪れているカトリックの女子校です。ご来訪を聞いて、昨年お世話になった生徒たちや今年訪問する生徒たちが集まり、先生方を囲んで楽しいひとときを過ごしました。

その後、先生方はこの夏にターム留学を予定している生徒たちと、一人ずつ時間をとって面接をされました。生徒たちは、疑問や不安が解消されて、留学がますます楽しみになったようです。

先生方のご来訪で、ルルド・ヒル・カレッジと光塩との交流が深まる一日となりました。

Gleeson先生とCooney先生を囲んで

中1・中2の教室で、生徒たちと歓談される先生方

左から、Cooney先生、烏田校長先生、Gleeson校長先生、齋地教頭先生、英語科の小林先生

「公園の青柳風にしないたる」

「朝日浴びて光るがごとき草若葉」

2025年度が始まり、まもなく三週間が経とうとしています。光塩祭の終了とともに高3が引退し、高2がリーダーシップをとることになります。

4月は、新旧交替の時期。様々なことがスタートします。木々も新しい葉をつけて春の日差しをいっぱいに浴びています。春に出てくる葉っぱは濃い緑色をしている夏の葉と異なり、黄緑色をしています。私は、この、最初に出てくる葉の色が大好きです。この淡い色がどのように変化していくのかと想像するだけでわくわくします。

光塩祭でのパフォーマンスを終えて後進に道を譲った高3生を見ていて、立派な「葉っぱ」に成長したことをひしひしと感じました。殊にこの高3は、コロナ禍で入学式もなく始まった中等科生活だったので、その成長ぶりに感慨も一入でした。

今年度も光塩女子学院では、新入生たちを迎えました。この新入生たちが、光塩での学校生活を通してどのような色に変化していくのか、その成長ぶりが楽しみです。

水曜6時間目は、自由選択の「特別講座」の時間です。今年度設置されるのは、『実践!グループディスカッション』『日経ビジネスを読む』『声楽を学ぶ』『オルガンを弾こう』など、特色ある14講座。

講座選びの参考にと、4月、特別講座ガイダンスが行われました。楽しい動画で紹介するJemma先生とMelissa先生の『Koen TV』、万博会場からのオンライン中継で支援先のマラウイの展示を紹介する『国際NPOの活動に参加してみよう!』など思い思いのガイダンスが実施され、生徒は熱心に話を聞いていました。ひときわ目立ったのが、今年度新設の『数とカタチのサイエンス』『スペイン探究』。スペインは、光塩のルーツでもあり、楽しそうな新講座を目当てに、多くの生徒が集まっていました。

手前の本は「洋書を読もう」のコーナー

スペイン探究のガイダンスのようす

初夏を思わせる天候の下、第54回光塩祭が開催されました。土・日とも多くのお客様をお迎えし、校庭も校舎内も大盛況でした。

今年度の光塩祭のテーマは「芳春」。実行委員長は、このテーマについて「ありのままの自分も、他者も肯定し、それぞれの場所で学び続けられる光塩は、桜の大樹のようなあたたかな学び舎。他者との関わりの中で光と塩の精神を育む私たちは、大樹にとってかけがえのない桜の花びらです」と述べています。さくら色の画用紙で作った桜の花々を、吹き抜けを利用して上からつるした装飾と1号館入口に段ボールと紙で作った桜の木と桜花は、まさに「芳春」そのもので、明るい春の陽ざしに照らされて咲き誇る桜の花一つ一つを思わせるものでした。

ところで、今年の光塩祭では、これまでのクラブ活動発表・探究の発表に加えて、新たに発足した光塩PR部による動画の上映と案内もありました。

自分が通っている学校のことをもっと知ってほしい、光塩のことをもっとPRしたいという強い気持ちから作られた動画は、光塩の特色である共同担任制、学校行事やクラブ活動、学校内の施設などを丁寧に紹介していました。

演劇部公演

生物部の発表

茶道部のお点前

光塩PR部の案内

PR部作成学校紹介動画

吹き抜けの桜の花の装飾