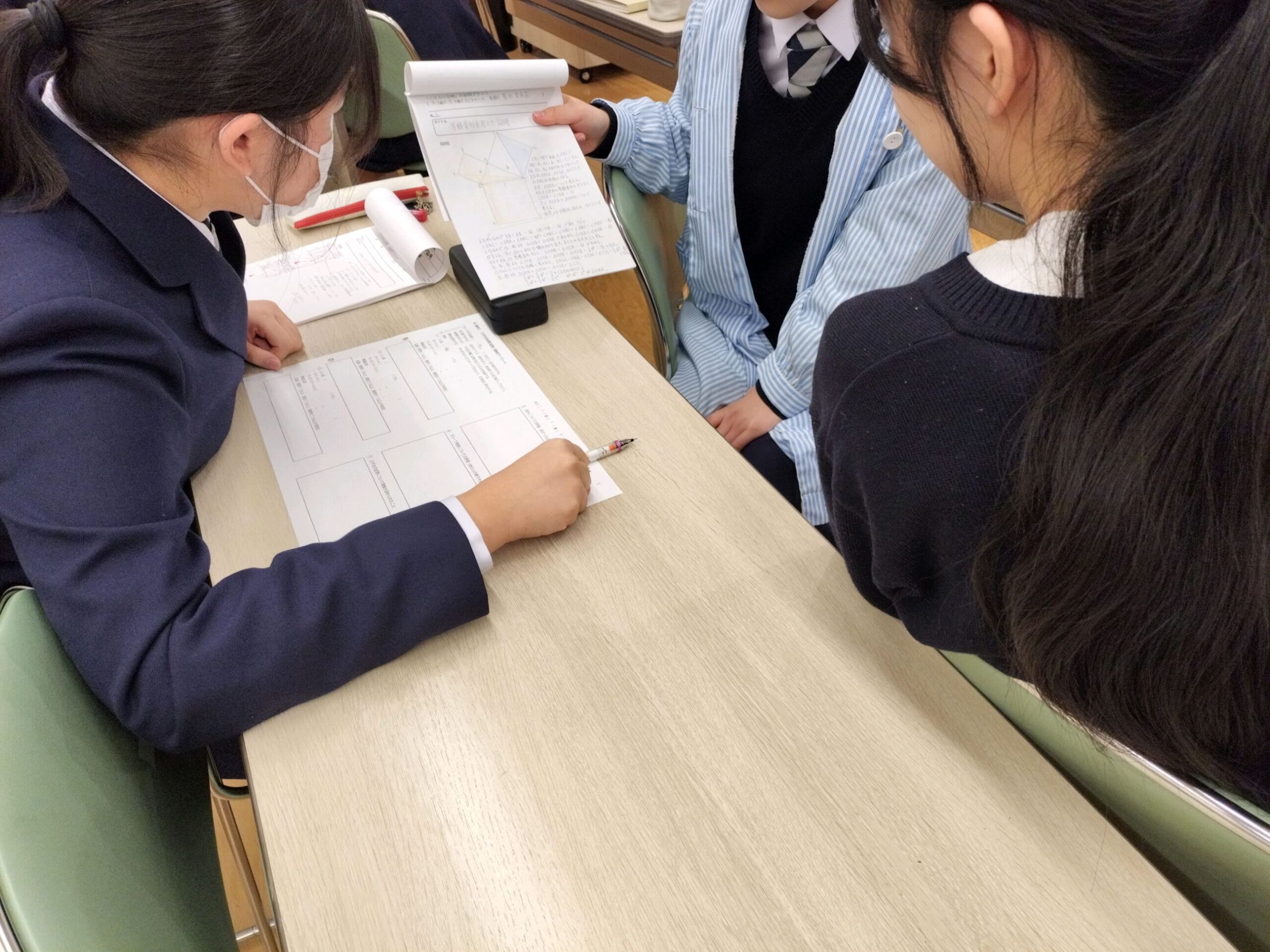

11月の親睦会で、特別講座「国際NPOせいぼ」は今年もマラウイコーヒーの販売を行いました。この講座が親睦会で販売するのは今年で3回目。生徒たちは今までの経験も踏まえてポスター、CM音声に加えてクイズや配布用のステッカーも準備。お客様の動線も念入りにシュミレーションしました。

開場とともに、その場で飲めるホットコーヒーの良い香りがあたりにただよい、お客様も次々に来場しました。

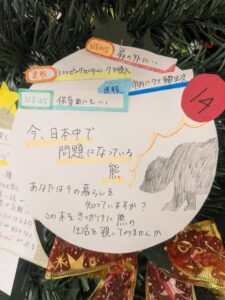

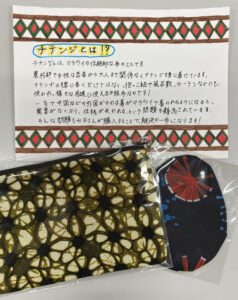

今年はマラウイのコーヒーだけでなく、紅茶、チテンジ布の小物、それに日本初上陸のチョコレートも販売。素敵な物産が並び、支援の行き先・アフリカのマラウイのイメージを伝えていました。

一日の終わりに売り上げを集計したところ、532,000円!みんなの工夫の成果です。以下は、責任者を務めた高2生徒たちのコメントです。

「今年度は、高校2年生として後輩を引っ張る立場となり、気を引き締めて取り組みました。

親睦会当日は、大人の方を中心に多くの方にご来店いただき、マラウイの給食支援や子どもたちについて、多くの方に知っていただけてとても嬉しかったです。また、昨年よりも売り上げを伸ばすこともでき、達成感も味わうことができました。」

「責任者という重要な立場で参加し、身が引き締まる思いでした。

NPOせいぼは、売り上げの面でも学習発表の面でも、一昨年から昨年は大きく進化しました。今年度、さらなる進化を遂げることができるのか不安でいっぱいでしたが、無事に成果を発揮できてよかったと思います。3年目になり、お客様の中でも、NPOせいぼについての知識量に差が出てきたと思います。今後は、よく知っている方にも、全く知らない方にも有意義な時間をすごせる空間が作れればよいなと思いました。」

「今年は活動4年目、高校2年生として責任ある立場となり、緊張感を持ちながら準備と本番に取り組みました。昨年までのブース内容に加え、プレゼンや展示、販売商品を増やすなど新たな取り組みを行いました。昨年度は一昨年から大きく成長し、成功を収めたため、今年はプレッシャーも感じていましたが、学年の壁を越え、一人一人がこのNPOの活動に向き合い、意見を出し合いながら取り組んだことで多くのお客様に足を運んでいただくことができました。目標にしていた売り上げも昨年より伸ばすことができ、達成感を感じるとともに、このNPOの活動をより多くの方々に知っていただくために新たにできることを考えたいと思いました。」

「チテンジ」の布小物。バッグとコースターです。

ドリップバッグのラベルは光塩オリジナル

丁寧にコーヒーを淹れます。いい香り!

特別講座「国際NPOせいぼ」親睦会準備の記事はこちら