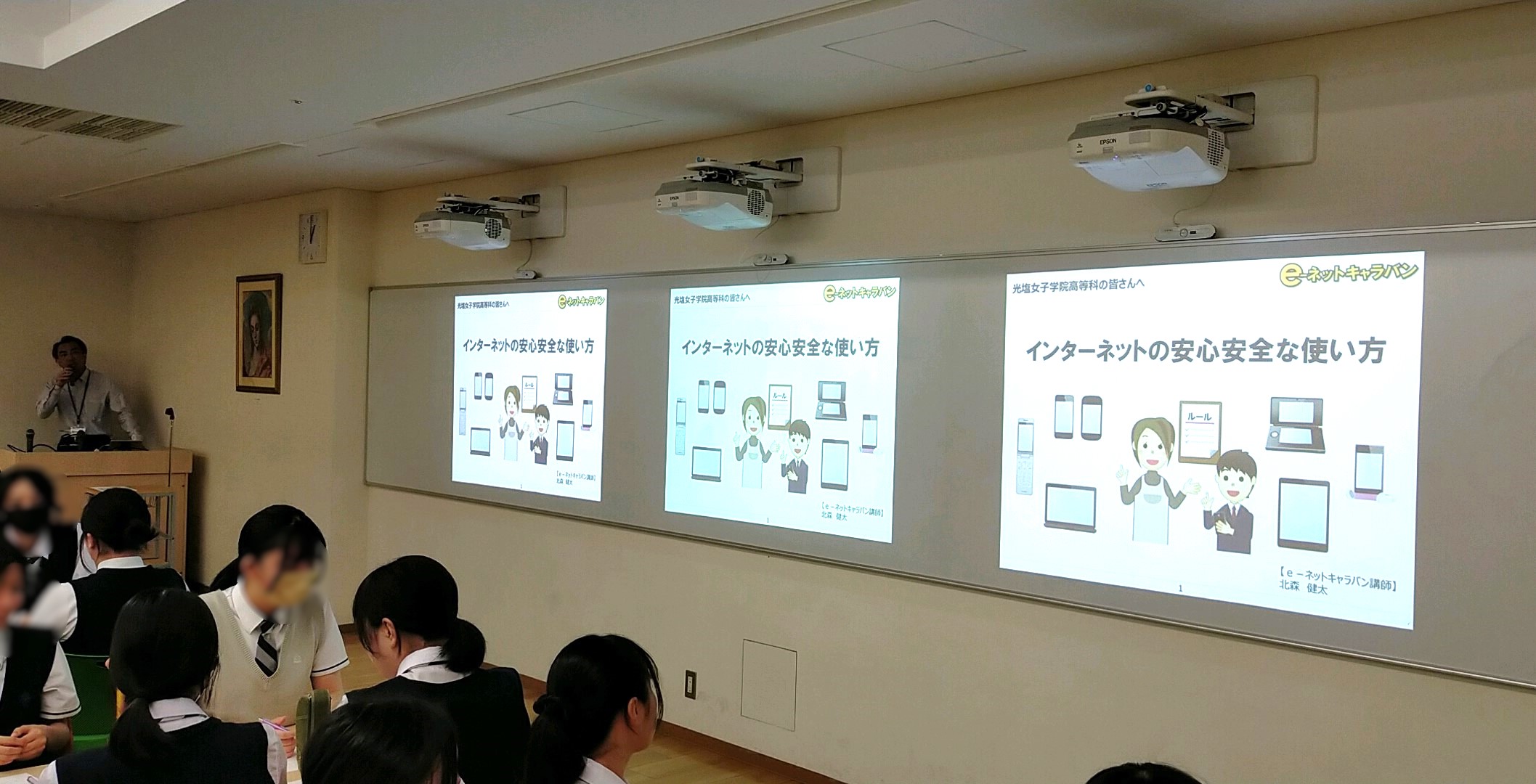

高1総合 卒業生講演会 高1総合 卒業生講演会

10月初旬、高1は卒業生講演会を開催しました。講演に来てくださったのは、本校を71回生で卒業された、現在「日東紅茶」ブランドを展開する三井農林株式会社にお勤めの干川(幸地)里実さんです。講演会は終始、和やかで笑いに満ちた時間となりました。干川さんは光塩生時代、成績が振るわなかった際に自分の心とどう向き合っていたかなど、ありのままに打ち明けてくださり、思い出の一つ一つが生徒の心に大きく響いたようでした。高校生の時、国語科の担任に「コピーライターが向いているかもしれないね」とかけてもらった一言がきっかけで、干川さんは大学卒業後に広告会社へ就職する夢をかなえます。しかし、広告のお仕事を続けるうち、モノづくりにかける職人さんの情熱に触れ、「もっと日本のモノづくりにかける人々の想いを世の中に伝えたい」と奮起し、日本の伝統工芸品や食品を扱うセレクトショップに転職されました。その後、ライフスタイルの変化から、広報としてのキャリアを途絶えさせることなく、家族との関わりを大切にすることを決意し、二度目の転職を経て現職へと就かれました。それら、どのエピソードにも端々に干川さんの芯の強さが感じられ、講演後は生徒たちの質問の手が止まりませんでした。「すべての選択に意味があるから、今の自分を精一杯生きて頑張って!」という干川さんの言葉に背中を押され、高1は残りの高校生活も頑張ります!

干川(幸地)里実さん

生徒は広報のお仕事の幅広さに驚いていました

日東紅茶さんの商品はすでに多くの生徒が日常的に親しんでいました