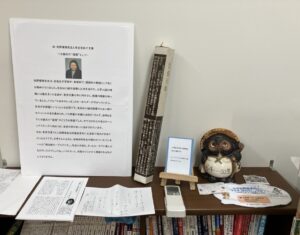

光塩では、独自の支援活動であるMFB(メルセス会フィリピン奨学金制度)を通して、フィリピンの青年たちの経済支援をしています。先日、MFBを通じて学業を終えたエズラさんから、光塩宛てに感謝の手紙をいただきました。エズラさんは、大学で英語教育を専攻し、卒業に際しては成績優秀者の称号、”CUM LAUDE”を授与されたそうです。生徒たちから募ったお金が、フィリピンの学生にとって希望の光となっていることを改めて実感し、心から嬉しく思います。添付の写真はエズラさんがワーキングスカラーとして働いていたMercedarian Retreat Houseの様子です。(2013年に本校の教員が撮影しました)

以下エズラさんからの手紙の内容です。

光塩女子学院中・高等科の皆さんへ

本題に入る前に、私が常に心の支えとしてきた言葉をご紹介させてください——『人生に起こるすべてのことには理由がある』この信念は、幾多の試練を乗り越える力となり、特にボホールで大学出願に臨んでいた頃には、私を力強く支えてくれました。

私は、志望した州立大学のいずれかに合格できると自信をもっていました。しかし、不合格の知らせを受けたとき、本当に不安でいっぱいで、これからどうやって学業を続けていけばよいのか、まったく見当がつきませんでした。それでも学士号取得の夢を叶えるため、私は奨学金の機会を探し、友人や知人に助けを求めました。夢が遠ざかってしまったと思ったそのとき、神様は私に別の道を示してくださいました—それはMercedarian Retreat Houseにワーキングスカラー(※1)として応募するという道でした。無事に合格できたことは大きな喜びでしたが、さらに幸せなことに、光塩から奨学生の一人として選ばれました。あなた方のご厚意は私の人生を大きく変えました。

3人きょうだいの長女として、母一人が家族の生活を支えている中、私は常に責任の重さを感じてきました。ご支援のおかげで、経済的な不安を抱えることなく学業に専念することができました。そして、あなた方の優しさのおかげで、2025年6月4日、英語専攻の中等教育学士課程を誇りを持って卒業することができました。私はラテン名誉称号である CUM LAUDE(※2)をいただくことができ、とても光栄でした。さらに、所属する団体「英語専攻協会(the English Major’s Society)」において、会計および監査役としての活動が評価され、メダルと証明書をいただきました。これらの功績は、私だけのものではなく、あなたのものでもあります。あなたのご支援があったからこそ、実現することができました。

まさに、『神にできないことは何もない』(ルカ 1章37節)という聖句のとおり、あなた方のご支援は、私の人生の中でその言葉の真実を示してくれました。光塩の皆様、本当にありがとうございます。あなた方のご親切は、私の心に深く刻まれ、生涯忘れることはありません。どうか主が、健康と導き、そして幸せを豊かに授けてくださいますように。私はベリスメルセス宣教修道女会のシスターたちや私の旅に関わってくれた仲間の奨学生たちにも、ずっと感謝しております。あなた方は私にとって経済的、感情的、精神的な力の源であり、あなた方の助けがなければ、今の私はありませんでした。

改めまして、2021年から2025年までの奨学生としてご支援いただいたエズラでした。満面の笑顔と、感謝に満ちた大きな心を込めて、ここでご挨拶を締めくくらせていただきます。心よりの感謝を込めて。

エズラ

_________________________________________________________________________________________

※1 working scholar :学業と施設内での業務を両立しながら学ぶ奨学生制度。

※2 CUM LAUDE :ラテン語で「称賛とともに」。成績優秀者に授与される名誉称号。