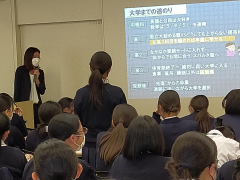

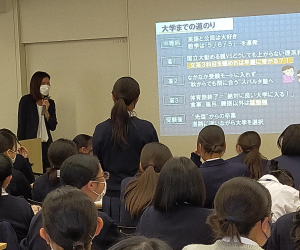

国際基督教大学出張講義 国際基督教大学出張講義

11月、高1では、国際基督教大学から園山千里先生をお招きし出張講義が行われました。はじめに先生は、複数の専攻を持つことができる国際基督教大学の独自の仕組みや、季節ごとの美しいキャンパスの様子をご紹介くださいました。実は、美しい四季の写真は、日本文学を通じた本日のテーマ「自然の声を聞いてみよう」につながっています。講義では杜甫や石牟礼道子、川上弘美の作品が取り上げられ、戦争と文学、環境と文学、震災と文学の観点とともにそれぞれを味わいました。ウクライナでの戦闘になぞらえて、「春望」の詩を読むと、文学の持つ長い生命を感じることができます。「苦海浄土」は水俣病で苦しむ人々への二つとない鎮魂の文学です。先生は、環境学と文学を包括する新しいアプローチである「エコクリティシズム」を紹介しながら、自分に何ができるのかを考えることが大切、とお話しくださいました。進路選択の時期である高一の生徒にとって、大きなヒントとなる出張講義でした。

する姿は素晴らしかったです。

する姿は素晴らしかったです。