)-240x180.jpg)

特別講座『国際NPOせいぼ』生徒によるプレゼンテーションと提案 特別講座『国際NPOせいぼ』生徒によるプレゼンテーションと提案

特別講座『国際NPOの活動に参加してみよう!』、1学期の最終回は、高2の生徒によるプレゼンテーション。NPOせいぼの関連団体の講座で学んだことも活かし、この生徒は以下のように発表と提案をしました。

)-225x300.jpg)

父の転勤で住んでいたインドでは、高架下や渋滞時の道路でホームレスの人々が、車の窓を叩いて物乞いをしていました。その中にはまだ幼い小さな子どもや、その幼い子どもが更に小さな妹や弟(乳児)を抱いている時もありました。それまで日本においては考えられなかった貧富の差や衛生管理などの国際的な課題を目の当たりにし、国際的な課題や活動に興味を持ちました。また、主にアフリカなどの地域では、自分と同年代の子どもたちが飢餓や貧困の問題に直面していることを知り、そのような貧富の差が解消されていくために自分ができることは何かと考えたいと思い、特別講座を受講しました。

特別講座とソーシャルビジネスコースを通して、マラウィには児童労働や貧困などで学校に通うことができていない児童がいるという現状、児童労働や教育の欠如がもたらす負の循環について学びました。負の循環とは、学校に通うことができなかったために基本的な知識や教養がなく、安定した職業に就くことができない。それによって、その子どもの代も次の代も貧困から抜け出すことができないというものです。また、児童労働の状況の話を伺った際に、インドで少女が工事現場で働いている姿を思い出し、この課題は決してマラウィだけの課題ではなく全世界の課題なのだと改めて考えました。そこで、学校給食支援を行うことを通して、子どもたちの食事の場や教育を支え、貧困の連鎖を断ち切る環境を構築できるのでは?と考えました。また、マラウィのコーヒーを販売し、その収益を現地支援に結びつけることで、活動の認知度を高め、より多くの支援を得ることが可能になると考え、以下の4つのことを実践したいこととして提案しました。

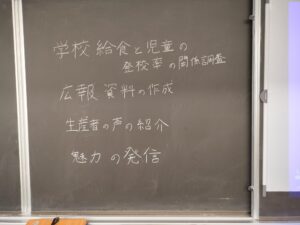

1つ目は、学校給食と児童の登校率の関係調査です。この調査を行うことで、学校給食が児童の登校のきっかけになっているということが明らかになれば、活動していくうえで大きな指標となると考えました。

2つ目は、広報資料の作成です。これは、消費者に自分で理解して、考え、つながる支援を行ってもらうことを狙いとしています。親睦会でのコーヒーの販売の様子を見ていて、中高生が販売しているから買っていただいているような印象をもち、それではつながる支援やマラウィのことを知ってもらうことが十分にできていないのではないかと思いました。そこで、グラフや調査結果、現地の児童の写真を用いた新聞やチラシを作成し、それを消費者に自分で読み解って、記憶に残る、自発的な支援を導き出せないだろうかと考えました。

3つ目は、生産者の声の紹介です。これは、スーパーの野菜売り場などにある、「私たちが作りました」というようなカードからヒントを得ました。コーヒー販売時に、マラウィの生産者からのメッセージや現地の様子をカードで提示し、実際にマラウィで生産している人の顔が見えることで、「自分で考えて支援する」という支援に繋がると考えました。地理的にも習慣的にも距離があるマラウィと日本ですが、マラウィとコーヒーが顔写真やコメントが書かれたカードがあることで一気に距離が縮まり、段階を踏んで自分の中で買ってみようと思う手助けになると思います。そして、結果的にチャリティーにつながっていくと考えられます。

4つ目は、魅力の発信です。マラウィのコーヒーだからこそ出せる味の特徴を発信し、マラウィという国を知ってもらい、能動的な購入を促したいと考えます。

マラウィはアフリカではボツワナと共に独立以来、戦争や内戦を経験していない国であり、「アフリカの温かい心(The Warm Heart of Africa)」という別称を持つそうです。その温かい心をもつ人々と日本の私たちが深く繋がることができたらと心から願い、活動をしていきたいと思います。

特別講座「国際NPOせいぼ」前回の記事はこちら